こんにちは、狩野 剛(Kanot)です。私がかれこれ10年近く関わらせていただいている、バングラデシュのIT人材育成に関する日本の貢献の歴史を紐といた書籍を、JICA緒方研究所のプロジェクト・ヒストリー・シリーズとして以下リンクの通り2021年7月26日に出版しました。

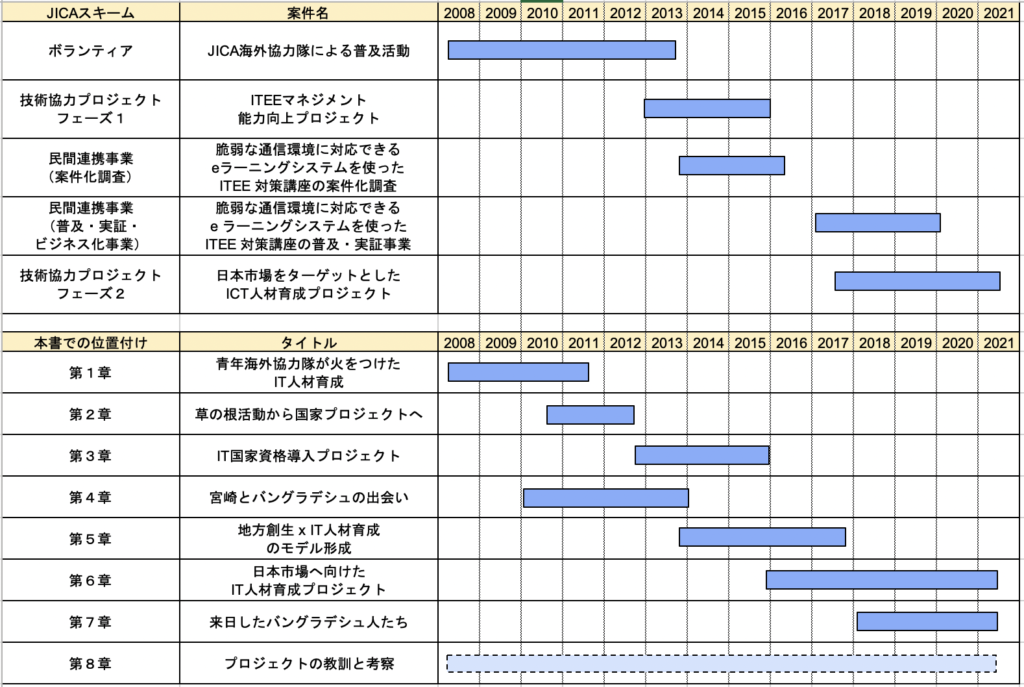

本書は、バングラデシュを舞台に、青年海外協力隊がIT人材育成のムーブメントを起こし、その後の両国政府・IT企業・地方自治体を巻き込んだ産官学連携を通じて育ったITエンジニアたちが、日本の地方創生に貢献するようになるまでの14年間(2008年〜2021年)を綴った現在進行形のストーリーです。以下の動画はそのITエンジニアたちが日本語研修中に日本バングラデシュ国交40周年記念友好ソングを歌ったものです。

以下が書籍の概要と目次です。目次のリンクから本文の1〜2割程度を無料公開しています!今後の原稿一部公開等のアップデート、イベント情報(発刊記念イベントは私が帰国予定の2022年2月頃を予定しています)を受け取りたい方は、こちらのフォームからご登録ください。

バングラデシュIT人材がもたらす日本の地方創生

協力隊から産官学連携へと繋がった新しい国際協力の形

南アジアに位置し、1億6,000万人の人口を抱えるバングラデシュ。

「デジタル・バングラデシュ」を政策目標の一つとして掲げ、IT産業開発・IT人材育成に力を入れている。

一方、IT人材不足と高付加価値産業の育成に悩む日本の地方都市。

本書は、バングラデシュ・日本を舞台にして、青年海外協力隊が始めたムーブメントから受け継がれてきた、バングラデシュのIT国家資格導入、IT人材・産業育成と、日本のIT人材不足の解消という「地方創生」に同時に貢献する、産官学を巻き込んだ現在進行形のバトンリレー。

その軌跡を知る著者が、当時の関係者と共に振り返る。

プロローグ(全文公開)

第1章:青年海外協力隊が火をつけたIT人材育成(一部公開)

- IT資格という武器を与えたい

- ITEE資格試験

- 草の根の普及活動

- バングラデシュの大臣への詩のプレゼント

- 日本政府(経済産業省)への情報提供

- ITEEコンテスト

- 技術協力プロジェクトの要請へ

第2章:草の根活動から国家プロジェクトへ(一部公開)

- バングラデシュから日本へ

- 経済産業省・IPAと共に調査・出張へ

- 技術協力プロジェクトの実施締結へ向けて

- そして舞台はバングラデシュへ

第3章:IT国家資格導入プロジェクト(一部公開)

- 技術協力プロジェクト開始

- N.I.カーン次官の就任と第1回トライアル試験

- 日本国内での啓発活動とITPECへの正式加盟

- プロジェクトの運営と持続性

- 伸びない合格率と関係者間の軋轢

- 次期プロジェクトに向けて

第4章:宮崎とバングラデシュの出会い(一部公開)

- 教育ビジネス x バングラデシュ

- ITEEをサポートする事業を提案

第5章:地方創生 x IT人材育成のモデル形成(一部公開)

- 源流その1:案件化調査とバングラデシュ人IT人材の採用

- 源流その2:宮崎市の抱えるIT人材不足という課題

- 源流その3:日本語教育を通じた民間・大学連携

- JICAを巻き込んだ地方創生へのアプローチ

- ダッカ襲撃テロ事件

- 前に進むために

- 宮崎ーバングラデシュ・モデル形成のクリスマス

- モデルの実施に向けた取り組みと教訓

第6章:日本市場へ向けたIT人材育成プロジェクト(一部公開)

- 難しいプロジェクトデザイン

- プロジェクトの概要

- B-JET体制構築

- B-JET研修プログラムの検討と実施

- 独自の日本語教材・コンテンツの開発

- 殺到する応募者と選考基準の工夫

- 日本への内定者が続々と

- ITEE広報・研修と、合格者の増加

第7章:来日したバングラデシュ人たち(一部公開)

- バングラデシュ人ITエンジニア、日本各地へ

- IT人材育成プロジェクトの波及効果

- 日本在住バングラデシュIT人材へのインタビュー

第8章:プロジェクトの教訓と考察(一部公開)

- 双方向的な国際協力の形

- インセンティブ・デザイン

- ビジネスと国際協力の関係性

- 人材流出から頭脳循環へ

- IT国家資格の導入と活用

- 日本が歩み寄るべきこと、伝えられること

エピローグ(一部公開)

年表

ご購入に興味を持たれた方は、書店またはこちらからご購入ください。

バングラデシュ、IT人材育成、地方創生、B-JET、宮崎-バングラデシュ・モデル、ITEE、青年海外協力隊、JICA、国際協力、産官学連携、デジタル人材、DX、ICT